Ein Limes am rechten Niederrhein

Sowohl Velleius Paterculus wie auch Cornelius Tacitus erwähnen für die Zeit nach der Varusschlacht Grenzbauwerke an der rechten Rheinseite. Paterculus spricht in Verbindung mit der Zeit unmittelbar nach der Varusschlacht, in der Tiberius am Niederrhein die Verhältnisse ordnete, von Grenzwegen die der römische Befehlshaber offen legte (Vell.Hist.120/2) Tacitus berichtete uns davon, dass Germanicus im Jahr 16 das ganze Gebiet zwischen dem Kastell Aliso und dem Rhein mit neuen Grenzwegen und Dämmen befestigt hat (Tac.Ann.II/7). Nach der Interpretation dieser Ausführungen muss davon ausgegangen werden dass hier jeweils ein schon vorher bestehender Grenzweg neu befestigt wurde. Mir großer Wahrscheinlichkeit wird es sich bei diesen im lateinischen Originaltext als Limites bezeichneten Grenzbefestigungen, um ein und dieselbe Grenzbefestigung gehandelt haben, welche von den beiden Heerführern wieder für ihren Zweck wiederhergestellt wurde. In diesem Zusammenhang scheinen offensichtlich die Truppen die zur Sicherung dieses Grenzwalles erforderlich waren, im Lager Aliso stationiert gewesen zu sein, wobei dieser Limes anscheinend zur Sicherung des Rheinvorlandes diente. Es scheint unwahrscheinlich, dass sich diese Grenzwälle nur parallel der Lippe befunden haben, um von einem Lippelager zum Rhein zu führen. Die Frage wirft sich unweigerlich auf, welchen strategischen Nutzen Grenz- und Verteidigungswege haben sollen, die analog zur Lippe korridorartig verlaufen, und dabei keine größeren Landflächen in ihren zu schützenden Bereich einbeziehen.

Die Lage des Limesabschnittes

Es gibt an der rechten Rheinseite einen gewichtigen Beleg für die Existenz dieses Grenzwalles, der noch heute teilweise deutlich sichtbar in der Landschaft wahrnehmbar ist. Obwohl er schon im 19.Jahrhundert als eine römische Hinterlassenschaft angesehen wurde, erfuhr er in der jüngeren Vergangenheit eine Umdatierung als mittelalterliches Bauwerk, dessen ungeachtet es dafür keine stichhaltigen Indizien gibt. Bei dieser Grenzwehr handelt es sich um das heute als Klever Landwehr bezeichnete Erdwallsystem, das von Schermbeck hinunter in einem Bogen bis zu der Ortschaft Isselburg führte. In der Katasterkarte von Kleve aus dem Jahr 1733 ist diese Landwehr in ihrer ganzen Länge und ohne Unterbrechungen aufgeführt, und auch die schon im vorangegangenen Kapitel angesprochene Karte von Professor Schneider aus dem Jahr 1868, bezeichnet sie noch deutlich sichtbar.

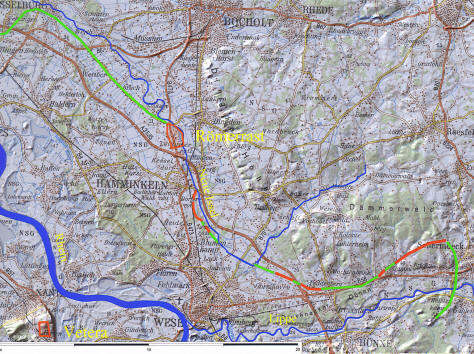

Bild anklicken zum Vergrößern

Verlauf der Klever Landwehr

Rot = Deutlich sichtbare Teile der Landwehr

Grün = Verlauf der Landwehr nach Professor Schneider

Auch heute lassen sich noch in der Landschaft auf weiten Strecken die Relikte dieses ehemals mehr als 40 Kilometer langen Grenzbauwerkes, deutlich nachvollziehen. Dabei beginnt die Landwehr etwa 1000 Meter nordwestlich der Gemeinde Schermbeck an der Grenze zum Schermbecker Bruch, welches noch vor zweihundert Jahren fast Unpassierbar war und zeigt sich ab hier als ein etwa 40 Meter breites Wallsystem. Es verläuft zunächst in südwestlicher Richtung, um dann ab Drevenack nach nordwestlicher Richtung abzubiegen. Dabei präsentiert sich dieses Bauwerk bei Schermbeck-Damm als eine Anlage von zwei etwa neun Meter breiten und bis zu zwei Meter hohen Erdwällen, die von drei, etwa vier Meter breiten Gräben, die heute noch cirka 1,50 Meter tief sind, eingefasst werden.

Von ihrem Ausgangspunkt bei Schermbeck führt die Landwehr nach Südwesten an Drevenack vorbei, quert die A3 und stößt an der Bärenschleuse westlich von Wesel auf die Issel. Während dieses Verlaufes wird sie oftmals von Strassen und Wegen unterbrochen. Gleichzeitig wurde die Landwehr in den vergangenen Jahrhunderten an mehreren Stellen abgetragen und eingeebnet um sie landwirtschaftlich nutzbar zu machen. Auch ändert sich das System der Wälle mehrmals. Von der Bärenschleuse an verschwindet die Landwehr fast völlig, und ist ab dort offensichtlich während der Isselregulierungsmaßnahmen in den letzten Jahrhunderten zerstört oder in den Flusslauf integriert worden. Sie tritt dann wieder für mehr als drei Kilometer zwischen der neuen Issel und der Bahnlinie von Wesel nach Bocholt deutlich sichtbar hervor. Auch auf dieser Strecke wurde die Landwehr in der Vergangenheit teilweise abgetragen und wird von Wegen gequert, jedoch ist sie auf diesem Abschnitt immer noch eindrucksvoll präsent. Vor der Stadt Hamminkeln geht sie dann wieder in die neue Issel auf, und führte dann an der Gemarkung Römerrast vorbei bis zum Dorf Loikum.

Wo der Anfangspunkt und das Ende dieser Landwehr gelegen hat, lässt sich nicht anhand der oberflächlich sichtbaren Bodenbeschaffenheit ermitteln, doch Professor Schneider zeichnete vor fast anderthalb Jahrhunderten die Landwehr an dem Punkt bei Schermbeck, wo sie klar erkennbar wird, in einem spitzen Winkel nach Süden abknicken, und bei Gahlen über die Lippe treten. Ab der Gemarkung Römerrast, wo sich der Verlauf der Landwehr nicht mehr anhand von Landschaftsmarkierungen nachvollziehen lässt, lokalisiert Professor die ehemalige Landwehr, die ab dort nicht mehr so umfangreich dimensioniert scheint, auf der heutigen Straßentrasse von Loikum nach Isselburg, und von dort aus in dem Gebiet der Hetter zu enden.

Definition der Landwehr

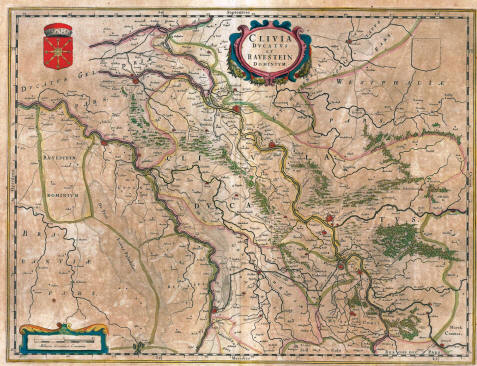

Die Definition einer Mittelalterlichen Landwehr ist ein Sperrwerk zum Schutz von Stadt-, Kirchspiel-, Gerichts-, oder Territorialgrenzen. Die Klever Landwehr entspricht keiner dieser Definitionen. Die Territorialentwicklung der Grafschaft Kleve erfolgte schrittweise, so dass es bis zum 15. Jahrhundert kein zusammenhängendes Gebiet auf der rechten Rheinseite gab, welches einen derartigen Grenzverlauf erforderlich gemacht hätte. Denn zu dieser Zeit verlief die die Landwehr auch durch Kurkölner Territorium und und das Gebiet der Fürstbischöfe von Münster. Im 14-15 Jahrhundert taucht die Landwehr in Stadtrechnungen von Wesel auf, so dass es sie zu diesem Zeitpunkt schon existent war. Auch als Kleve seine Maximalausdehnung hatte, entsprach der Verlauf der Landwehr nicht dem Grenzverlauf der Grafschaft. Weiterhin durchschneidet sie auch ehemalige Kirchspiele und Gerichtsbezirke, so dass sie auch hier nicht zweckdienlich als Grenzschutz gewesen sein kann.

Bild anklicken zum Vergrößern

Abschnitt der Landwehr bei Schermbeck

Ein weiterer entscheidender Faktor der gegen die Erbauung durch die Klever Grafen spricht, ist der enorme Arbeitsaufwand der gemacht wurde um dieses Erdwerk zu erstellen. Um dieses Bauwerk zu errichten hätten pro laufenden Meter mindestens zwanzig Kubikmeter Erde ausgehoben, herangeschafft, verfüllt und verdichtet werden müssen. Es scheint nicht vorstellbar, dass die immerwährend Geldknappen Klever Grafen in der Lage waren einen derartiges Bauvorhaben zu finanzieren, denn zur Herstellung dieser Landwehr waren sicherlich viele tausend Arbeitskräfte erforderlich. Das Beispiel des Baues der Fossa Eugenia, die als Vergleichsbeispiel herangezogen werden kann, zeigt wie Arbeitsintensiv ein derartigen Bauvorhaben war. Hier waren zeitweise bis zu 8000 Arbeiter über mehrere Jahre hinweg beschäftigt. Es stände der Nutzen dieses Grenzwalles in keinem Verhältnis zum Aufwand der für seine Errichtung betrieben wurde.

Da die Landwehr schon im Mittelalter existierte, wurde sie sicherlich zur Überwachung des Grenzverkehrs einbezogen, aber eine Erbauung nur zu diesem Zwecke scheint aufgrund ihres Umfangs und ihrer Lage, abseits der tatsächlichen Grenze nicht sonderlich realistisch. Die Annahme ist jedoch sehr wirklichkeitsnah, dass es sich bei der Klever Landwehr um die Überreste der Grenzanlagen handelt, von denen bei Paterculus und Tacitus die Rede ist. Dabei weist sie in ihrer Bauart Parallelen zum obergermanischen Limes auf. Denn auch hier wurde der Limes durch ein System parallel nebeneinander verlaufender Erdwälle ähnlicher Bauart gesichert. Vorstellbar ist dieses Wallsystem mit einer Palisadenreihe auf den niedrigeren vorgelagerten oder den vordersten der höheren Erdwälle.

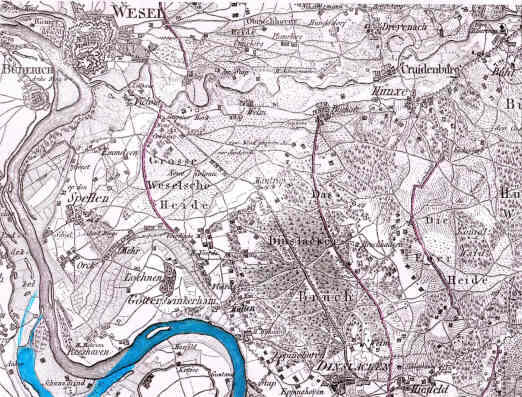

Ein weiteres schwerwiegendes Indiz für den Bau der Landwehren unter römischer Herrschaft ist ihr Verlauf auf der südlichen Seite der Lippe. Dort gab es drei parallel, in einem Abstand von nur wenigen Kilometern voneinander, verlaufende Grenzwälle, die offensichtlich den Zweck hatten, das Rheinvorland gegen Germaneneinfälle abzusichern. Zwei dieser Wallsysteme befanden sich auf der Niedertrasse, die dritte auf der Hochtrasse. Eine Karte von Major Le Coq aus dem Jahr 1805 verdeutlicht ihren ehemaligen Verlauf. Die vermutliche Verlegung des Walles auf höher gelegenes Terrain hatte sicherlich, neben ihrer trennenden Funktion, den Sinn, den Germanen jenseits dieses Limes den Einblick auf die Lippemündung und den Rheinstrom zu verwehren. Eine Feindaufklärung war damals wie heute wesentlicher Bestandteil der Kriegsführung, wobei es bei dieser Grenzführung aus der Hochtrasse es den Germanen unmöglich gemacht wurde, sich über die Verhältnisse jenseits dieser Grenze zu informieren.

Bild anklicken zum Vergrößern

Abschnitt der Landwehr bei Drevenack-Peddenberg

Eine derartige Grenzbefestigung konnte natürlich kein großes Heer dauerhaft aufhalten, aber es eignete sich ausgezeichnet als Überwindungshindernis gegen kleinere Verbände, denn von der Schwierigkeit abgesehen, dass es schon Mühe machte den Palisadenzaun zu durchbrechen, war es für Reitereinheiten unmöglich dieses Grabenhindernis mit ihren Pferden zu überwinden. Auch für Fußtruppen erschwerte diese Barriere den unerlaubten Grenzübertritt erheblich, wobei ständig an dem Grenzwall patrouillierende Wächter, selbst ein heimliches Überqueren der Grenzlinie schnell festgestellt gehabt haben werden. Ebenso ist davon auszugehen, dass dieser Grenzwall mit entsprechenden Überwachungstürmen in einem gewissen Abstand zueinander versehen war. Entlang der Landwehr gibt es einige Orte die durch die Beschaffenheit ihrer Bodenstruktur auf Standorte ehemaliger Wachtürme hinweisen.

Sinnvollerweise hätte nach strategischen Überlegungen auch ein Stützpunkt am Endpunkt der Landwehr, an der Lippe bei Schermbeck existieren können, denn dann konnten die Patroulliengänge entlang der Landwehr von beiden Seiten erfolgen. Außerdem galt es für die Römer, zusätzlich zu der landseitigen Grenzsicherung, auch die Lippe zu Überwachen, denn dieser Fluss war für die Römer zwar ein Einfallstor ins Innere Germaniens, aber sie konnte von den feindlichen Germanen auch mit einer Flotte als Ausfallstor aus Germanien heraus benutzt werden, und dann die Rheingrenze bedrohen. Hierbei könnte es sich dann um das zweite Lager gehandelt haben, welches aus der Interpretation der Tacitustextstelle herauslesbar ist. Allerdings sind bisher noch keine eindeutigen Anzeichen eines Stützpunktes an der Lippe der innerhalb der Landwehr lag, entdeckt worden, so dass diese Annahme bisher nur Spekulation sein kann.

Bild anklicken zum Vergrößern

Klever Landwehr bei Wesel-Obrighoven

Bild anklicken zum Vergrößern

Karte von Major Le Coq von 1805/ Südlich der Lippe sind drei parallel verlaufende Landwehrabschnitte eingezeichnet

Bild anklicken zum Vergrößern

Klever Landwehr bei Hamminkeln

Bild anklicken zum Vergrößern

Rest der Klever Landwehr im Isselbuch

Bild anklicken zum Vergrößern

Reste des Hadrianswalles

Rekonstruktionszeichnug des Obergermanischen Limes

Link:

Literatur:

Prof. Dr. Sadee´/ Zur Alisofrage / Bonner Jahrbücher 130

Walter Kersten / Die Niederrheinische Grabhügelkultur / Bonner Jahrbücher 149

Ulrich Karstedt / Methodisches zur Geschichte des Niederrheins / Bonner Jahrbücher 150

Jürgen Kunow / Limesvorland / Bonner Jahrbücher 187

Wolfgang Will / Klientelstaaten / Bonner Jahrbücher 187

Wolfgang Wegner / Landwehren im Stadtgebiet Viersen / Archäologie im Rheinland 2002

Thomas Becker / Als der "Limes" noch bis Holland reichte / Archäologie im Rheinland 2006